पूर्व में फ़िल्में पंचतंत्र की कहानियों के समान एक शिक्षा देने का उत्तम साधन थीं . यूँ भी बच्चों को गिनी-चुनी फ़िल्म ही देखने को मिलती थी - काबुलीवाला,रामायण,हरिश्चंद्र तारामती इत्यादि . बच्चों के ह्रदय में एक पारिवारिक,सात्विक तस्वीर बनाई जाती थी - परी,भगवान्,अच्छाई की बुराई पर जीत - ऐसी ही परम्परा थी . इससे परे जो फ़िल्में होतीं उन्हें 'A' का सर्टिफिकेट मिलता !

संगम उस ज़माने में (1964) बच्चों के लिए स्ट्रिक्टली नहीं देखनेवाली फ़िल्म थी . इसमें एक दृश्य था जब वैजयंतीमाला नदी में स्विमिंग सूट में तैर रही हैं और राजकपूर गा रहे हैं -

'मेरे मन की गंगा और तेरे मन की …."

अब जब हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका गलत असर हो,पर उम्र की एक कोमल मान्यता थी और एक सही विकास के लिए यह मान्यता मायने रखती थी .

राम-कृष्ण,प्रह्लाद,हरिश्चंद्र जैसे ऐतिहासिक पात्रों से अधिक बच्चों को कुछ नहीं जानने दिया जाता था …. घर में बड़ों के साथ बच्चे नहीं बैठते थे, …. सही भी था,उम्र से पहले कुछ जानना उम्र को गुमराह ही करता है . किताबें भी 'चंदामामा','पराग','पंचतंत्र की कहानियाँ', …. उपन्यास बड़े लोग पढ़ते थे - स्कूल के बच्चों से यह भी दूर था .

मुझे याद आता है - मैं इंटरमीडिएट में थी जब बॉबी' फ़िल्म आई थी (1973) - मेरी बड़ी बहन ने कहा था कि मुझे नहीं देखना है . आज बच्चों के आगे जो परोसा जा रहा है उसे देखते हुए हँसी भी आती है और दुःख होता है कि यह लकीर क्यूँ मिट गई !

मेरा पहला उपन्यास था कॉलेज पहुँचकर 'देवदास' फिर 'कृष्णकली' …गुनाहो का देवता' पर भी प्रतिबन्ध था .

जानता आदमी सबकुछ है,जानना भी चाहिए पर उम्र तो निर्धारित होनी ही चाहिए . अन्यथा विकृत परिणामों का नंगा नाच हम आये दिन देख ही रहे हैं ! जो नहीं बिगड़ा उसका तार्किक उदाहरण नहीं ले सकते हम,- सामूहिक विकृति ही सत्य है।

चलिए ये तो कुछ मैंने कहा - अब समीक्षा कि ब्लॉग दुनिया में चलते हैं श्रेष्ठ समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज की समीक्षात्मक कलम से रुबरु होने =

15 वें मुंबई फिल्म फेस्टिवल के लिए लिखा यह विशेष लेख वहां अनूदित होकर अग्रेजी में प्रकाशित हुआ है। चवन्नी के पाठकों के लिए मूल लेख प्रस्तुत है। आप बताएं कि और किन फिल्मों पर ऐसे लेख पढ़ना चाहते हैं। इरादा है कि खास फिल्मों पर विस्तार से लिखा जाए।

-अजय ब्रह्मात्मज

सन् 1973 में आई एम एस सथ्यू की ‘गर्म हवा’ का हिंदी सिनेमा के इतिहास में खास महत्व है। यह फिल्म बड़ी सादगी और सच्चाई से विभाजन के बाद देश में रह गए मुसलमानों के द्वंद्व और दंश को पेश करती है। कभी देश की राजधानी रहे आगरा के ऐतिहासिक वास्तु शिल्प ताजमहल और फतेहपुर सिकरी के सुंदर, प्रतीकात्मक और सार्थक उपयोग के साथ यह मिर्जा परिवार की कहानी कहती है।

सन् 1973 में आई एम एस सथ्यू की ‘गर्म हवा’ का हिंदी सिनेमा के इतिहास में खास महत्व है। यह फिल्म बड़ी सादगी और सच्चाई से विभाजन के बाद देश में रह गए मुसलमानों के द्वंद्व और दंश को पेश करती है। कभी देश की राजधानी रहे आगरा के ऐतिहासिक वास्तु शिल्प ताजमहल और फतेहपुर सिकरी के सुंदर, प्रतीकात्मक और सार्थक उपयोग के साथ यह मिर्जा परिवार की कहानी कहती है।

हलीम मिर्जा और सलीम मिर्जा दो भाई हैं। दोनों भाइयों का परिवार मां के साथ पुश्तैनी हवेली में रहता है। हलीम मुस्लिम लीग के नेता हैं और पुश्तैनी मकान के मालिक भी। सलीम मिर्जा जूते की फैक्ट्री चलाते हैं। सलीम के दो बेटे हैं बाकर और सिकंदर। एक बेटी भी है अमीना। अमीना अपने चचेरे भाई कासिम से मोहब्बत करती है। विभाजन की वजह से उनकी मोहब्बत कामयाब नहीं होती। हलीम अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान चले जाते हैं। कासिम शादी करने के मकसद से आगरा लौटता है, लेकिन शादी की तैयारियों के बीच कागजात न होने की वजह से पुलिस उन्हें जबरन पाकिस्तान भेज देती है। दुखी अमीना को फूफेरे शमशाद का सहारा मिलता है, लेकिन वह मोहब्बत भी शादी में तब्दील नहीं होती। दूसरी तरफ सलीम मिर्जा आगरा न छोडऩे की जिद्द पर अमीना की आत्महत्या और पाकिस्तानी जासूस होने के लांछन तक अड़े रहते हैं। संदेह और बेरूखी के बावजूद उनकी संजीदगी में फर्क नहीं आता। उन्हें उम्मीद है कि महात्मा गांधी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा।

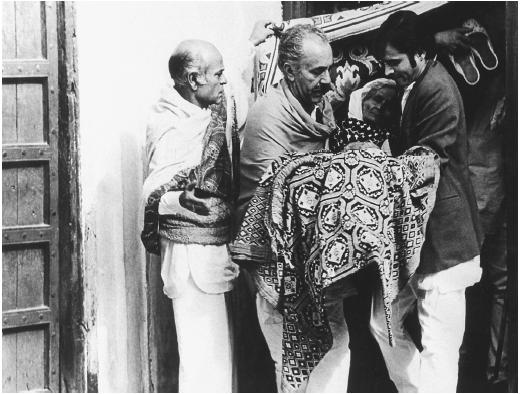

फिल्म फायनेंस कारपोरेशन के सहयोग से बनी ‘गर्म हवा’ आजादी के बाद पहली बार विभाजन के दुष्प्रभाव को राजनीतिक संदर्भ में वस्तुगत ढंग से प्रस्तुत करती है। सीमित बजट में बनी ‘गर्म हवा’ आज के दौर के इंडेपेंडेट फिल्मकारों जैसी ही पहल कही जा सकती है। इप्टा मे सक्रिय एम एस सथ्यू ने समान विचार के तकनीशियनों और कलाकारों को जोड़ कर यह फिल्म पूरी की। इस्मत चुगताई की कहानी थी। उसे कैफी आजमी और शमा जैदी ने पटकथा में बदला। कैफी आजमी ने फिल्म के शुरू और अंत में भारत-पाकिस्तान की समान स्थिति पर मौजूं गजल पढ़ी। बलराज साहनी ने मुख्य किरदार सलीम मिर्जा की भूमिका निभाई। ए के हंगल चरित्र भूमिका में दिखे। फिल्म के निर्माण में इप्टा के आगरा स्थित रंगकर्मियों और स्थानीय कलाकारों ने सक्रिय सहयोग दिया। प्रगतिशील विचारों से प्रेरित यह फिल्म समानधर्मी कलाकारों और तकनीशियनों का सामूहिक प्रयास थी। अपने समय में यह फिल्म हिंदी सिनेमा के मुख्यधारा के खिलाफ बनी थी।

सत्यजित राय ने ‘गर्म हवा’ के बारे में लिखा है, ‘विषयहीन हिंदी सिनेमा के संदर्भ में ‘गर्म हवा’ ने इस्मत चुगताई की कहानी लेकर दूसरी अति की। यह फिल्म सिर्फ अपने विषय की वजह से मील का पत्थर बन गई, जबकि फिल्म में अन्य कमियां थीं। सचमुच, इस फिल्म में तकनीकी गुणवत्ता और बारीकियों से अधिक ध्यान कहानी के यथार्थ धरातल और चित्रण पर दिया गया। 1973 में प्रदर्शित हुई अन्य हिंदी फिल्मों की तुलना में ‘गर्म हवा’ छोटी फिल्म कही जा सकती है, जिसमें न कोई पॉपुलर स्टार था और न हिंदी फिल्मों के प्रचलित मसाले।’

एम एस सथ्यू की ‘गर्म हवा’ पहली बार विभाजन के थपेड़ों का हमदर्दी और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ पर्दे पर पेश करती है। हिंदी फिल्मों में इसके पहले भी विभाजन के संदर्भ मिलते हैं, लेकिन कोई भी निर्देशक सतह से नीचे उतर कर सच्चाई के तल तक जाने की कोशिश नहीं करता। देश के विभाजन और आजादी के बाद ‘लाहौर’ (1949), ‘अपना देश’ (1949), ‘फिरदौस’ (1950), ‘नास्तिक’ (1959), ‘छलिया’ (1960), ‘अमर रहे तेरा प्यार’ (1961) और ‘धर्मपुत्र’ (1961) में विभाजन के आघात से प्रभावित चरित्र हैं। इनमें से कुछ में अपहृत महिलाओं की कहानियां है तो कुछ में सिर्फ रेफरेंस है। दशकों बाद गोविंद निहलानी के धारावाहिक ‘तमस’ और डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी के ‘पिंजर’ में फिर से विभाजन की पृष्ठभूमि मिलती है। ‘पिंजर’ में डॉ. द्विवेदी ने अपहृत पारो के प्रेम और द्वंद्व को एक अलग संदर्भ और निष्कर्ष दिया,जो मुख्य रूप से ‘पिंजर’ उपन्यास की लेखिका अमृता प्रीतम की मूल सोच पर आधारित है। सन् 2000 में अनिल शर्मा की ‘गदर’ में भी विभाजन का संदर्भ है, लेकिन यह फिल्म भारत के वर्चस्व से प्रेरित अंधराष्ट्रवादी किस्म की है। ‘गदर’ अतिरंजना से बचती तो सार्थक फिल्म हो सकती थी। हिंदी फिल्मों में देश के विभाजन पर फिल्मकारों की लंबी चुप्पी को ‘गर्म हवा’ तोड़ती है। इस फिल्म में लेखक-निर्देशक ने विभाजन की पृष्ठभूमि में आगरा के सलीम मिर्जा और उनके परिवार के सदस्यों के मार्फत मुसलमानों की सोच, दुविधा, वास्तविकता और सामाजिकता को ऐतिहासिक संदर्भ में संवेदनशील तरीके से समझने और दिखाने की कोशिश की।

विभाजन की राजनीति-सामाजिक विभीषिका देश से हमारा देश कभी उबर नहीं पाया। इस विध्वंस की तबाही आज भी देखी जा सकती है। देश के नेताओं की जल्दबाजी और भूलों के परिणाम के रूप में विभाजन सामने आया। विभाजन में हुई जान-ओ-माल की तबाही के आंकड़े आज भी विचलित कर देते हैं। नेहरू और जिन्ना ने सत्ता हथियाने की होड़ के साथ अपने वर्चस्व और अहं की लड़ाई में यह नहीं सोचा कि देश के टुकड़े होने से स्थानातरण और पुनर्वास के बीच लाखों परिवार ओर जिंदगियां इस भूल से रौंदी जाएंगी। आजादी के 66 सालों के बाद भी प्रभावित व्यक्तियों की कराह हमारे वर्तमान को टीसती रहती है। वैमनस्य और अविश्वास हमारी सोच-समझ का हिस्सा बन गया है। दशकों बाद भी पहले भारत-पाकिस्तान और अब भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश की अनेक समस्याएं समान और परस्पर हैं। इन समस्याओं के बीज विभाजन में ही रोपे गए थे।

विभाजन के लिए हम अपनी सोच और विचारधारा से किसी एक को दोषी ठहरा देते हैं। वास्तव में दोषी तो राजनेता थे। 1960 में लियोनार्ड मोसली से एक बातचीत में जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, ‘सालों की लड़ाई से हम सभी थक गए थे। हम लोगों में से कुछ ही फिर से जेल जाने की स्थिति के लिए तैयार हो पाते - अगर हम संयुक्त भारत के लिए लड़ते तो निश्चित ही हमें जेल के खुले दरवाजे मिलते। हम ने पंजाब में लगी आग देखी और कत्लेआम की खबरें सुनीं। विभाजन की योजना से एक राह मिली और हम ने उसे स्वीकार कर लिया। हम ने उम्मीद की थी कि विभाजन अस्थायी होगा और पाकिस्तान लौट कर भारत में शामिल होगा।’ नेहरू की इस सोच पर आज हैरानी होती है, लेकिन यह तत्कालीन नेताओं के सामूहिक मानस की अभिव्यक्ति है।

इस पृष्ठभूमि में विभाजन और उसके प्रभाव को लेकर फिल्मों में न के बराबर प्रयास हुए। साहित्य में विभाजन की स्थिति और पीड़ा की मुखर अभिव्यक्ति हुई। हिंदी, उर्दू, बाग्ला, सिंधी और पंजाबी भाषा के साहित्यकारों ने विभाजन को स्वीकार नहीं किया। वे विभाजन के अभिशप्त किरदारों को शब्दों के जरिए पन्नों पर उतारते रहे। आश्चर्य है कि उसे पर्दे पर लाने का सक्रिय प्रयास नहीं दिखता। न केवल भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मकार विभाजन की विभीषिका के प्रति उदासीन रहे, बल्कि पश्चिम देशों में के फिल्मकारों ने भी भारतीय उपमहाद्वीप की इस विपदा को फिल्मों के विषय के रूप में नहीं चुना। विश्व युद्ध और दूसरी विपदाओं पर दर्जनों फिल्में बना चुके विदेशी फिल्मकार की निष्क्रियता भी उल्लेखनीय है। उन्होंने दक्षिण एशिया के इस भूभाग के विभाजन और विस्थापन से उपजी मानवीय त्रासदी पर ध्यान नहीं दिया।

हिंदी फिल्मों में विभाजन के प्रति विरक्ति को गुलजार और श्याम बेनेगल ने अपने लेखों और इंटरव्यू में रेखांकित किया है। गुलजार ने उल्लेख किया है कि आजादी मिली, मगर वह पार्टीशन के दंगों में बहे खून से सनी थी। हवा में घृणा, विद्वेष और उदासी भरी थी। श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में कहा था, ‘सन् 1947 में विभाजन हुआ। हर भारतीय की स्मृति में वह इतिहास का सबसे बड़ा सदमा था। राष्ट्र का सिद्धांत हमारे लिए भले ही नया हो, मगर एक देश के रूप में हमारा अस्तित्व सदियों पुराना था। इस सदमे का भारी असर हुआ। दो राष्ट्र के सिद्धांत को धर्म से जोड़ कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। पाकिस्तान बन जाने के बाद दोनों तरफ से आबादी का विस्थापन और पलायन हुआ। भारत से मुसलमान पाकिस्तान गए। इस पलायन के बावजूद मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा देश में रह गया। वे अपने पूर्वजों की जमीन छोडऩे के लिए तैयार नहीं थे, मगर बाद में उनकी वफादारी पर शक किया गया। देश में रह गए मुसलमानों ने सीधा सवाल किया कि हम ने तो पाकिस्तान नहीं मांगा था फिर हम पर क्यों अविश्वास किया जा रहा है?’

इस प्ररिप्रक्ष्य में ‘गर्म हवा’ का निर्माण निश्चित ही आवश्यक साहसिक कदम था।‘गर्म हवा’ के निर्माण के बाद आरंभ में इसे सेंसरशिप की मुश्किलों से गुजरना पड़ा। सेंसर बोर्ड के अधिकारियों की राय थी कि ऐसे विषय से हम बचें। इसके विपरीत फिल्मकार और सचेत सामाजिक एंव राजनीतिक एक्टिविस्ट विभाजन के बाद से दबे विषयों पर बातें करने के लिए तत्पर थे। छह महीनों तक फिल्म अटकी रही। दिल्ली में फिल्म के पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश में राजनीतिक हलकों और सांसदों के बीच फिल्म का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल की पहल और समर्थन से फिल्म सेंसर हुई और दर्शकों के बीच पहुंची।

‘गर्म हवा’ का आरंभ फिल्म को सही परिप्रेक्ष्य देता है। कास्टिंग रोल में आजादी का साल 1947 बताने के बाद भारत का अविभाजित नक्शा उभरता है। सबसे पहले मीात्मा गांधी की तस्वीर आती है। फिर माउंनबेटेन और लेडी माउंट बेटेन के साथ महात्मा गांधी दिखते हैं। आजादी के संघर्ष में शामिल पटेल, नेहरू, जिन्ना की तस्वीरों के बाद पर्दे पर सत्ता हस्तानंतरण की तस्वीरें, लाल किले से नेहरू का संबोधन, हर्ष और उल्लास की छवियों के बीच देश के विभाजित नक्शे को हम देखते हैं। इस नक्शे पर विभाजन की तस्वीरें तेजी आती हैं। तीन गोलियों की आवाज के साथ गांधी की तस्वीर गिरती है और कैफी आजमी की आवाज में हम सुनते हैं -

तकसीम हुआ मुल्क तो दिल हो गए टुकड़े

हर सीने में तूफान वहां भी था यहां भी

घर घर में चिता जलती थी लहराते थे शोले

हर शहर में श्मशान वहां भी था यहां भी

गीता की न कोई सुनता न कुरान की सुनता

हैरान सा ईमान वहां भी था यहां भी

कास्टिंग में तस्वीरों के कोलाज के बाद कैफी आजमी की आवाज में विभाजन के बयान के साथ फिल्म अवसाद से आरंभ होती है। आजादी के साथ आई उदासी को महात्मा गांधी की हत्या और गाढ़ा कर देती है। महात्मा गांधी की आकस्मिक मृत्यु के राष्ट्रीय संदर्भ से सांप्रदायिक दंगे रुक गए थे। हालांकि फिल्म में मिर्जा कहते भी हैं कि गांधी जी की शहादत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन वास्तविकता इस उम्मीद से अलग है। मुसलमानों के प्रति संदेह जारी रहा और बेरूखी नहीं घटी। ‘गर्म हवा’ में यह बेरूखी और संदेह कई दृश्यों और प्रसंगों में चित्रित हुआ है। एक दृश्य में तांगावाला आठ आने के भाड़ा बढ़ा कर दो रुपए कर देता है। सलीम आपत्ति करते हैं तो उसका जवाब होता है, ‘तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। आठ आने में जाना है तो पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान’। सलीम इस पर भी नाराज नहीं होते। वे कहते हैं, ‘नई नई आजादी मिली है। सब उसका मतलब अपने ढंग से निकाल रहे हैं।’ सलीम के भाई हलीम पाकिस्तान जाने का इरादा कर चुके हैं। दस्तरखान पर पारिवारिक बातचीत में सलीम कहते हैं, ‘बीए पास कर लें कि एम ए। अब हिंदुस्तान में किसी मुसलमान लडक़े को नौकरी नहीं मिले सकती।’ फिल्म के आगे के दृश्यों में हम देखते हैं कि सलीम बेटे सिकंदर को हर इंटरव्यू में निराशा ही हाथ लगती है।

फिल्म की शुरुआत में स्टेशन पर खड़े सलीम मिर्जा ट्रेन को प्लेटफार्म छोड़ते हुए एकटक देखते हैं। भारी कदमों से बाहर आकर तांगे में बैठते हैं। तांगा वाला पूछता है,आज किसे छोड़ आए मियां?

सलीम- बड़ी बहन को...बहनोई साहब तो पहले ही करांची जा चुके थे। आज उनके बाल-बच्चे भी चले गए। कैसे हरे-भरे दरख्त कट रहे हैं इस हवा में...

तांगावाला- बड़ी गर्म हवा है मियां,बड़ी गरम...जो उखड़ा नहीं सूख जावेगा मियां...

इन संवादों में फिल्म का सार मिल जाता है। अपनी जमीन से नहीं उखड़े सलीम मिर्जा को हम वक्त और घटनाओं के थपेड़ों से सूखते देखते हैं। आरंभ से लेकर अमीना की आत्महत्या और खुद पर लगे पाकिस्तानी जासूस के आरोप के पहले सलीम परिवार और समाज के विरोध का सामना समझदारी से करते हैं। जड़ें न छोडऩे की अपनी जिद्द में वे विरोधों के मुकाबले खड़े रहते हैं। उनके व्यक्तित्व में संजीदगी है। बड़े आर्डर करने के लिए जरूरी पूंजी बाजार और बैंक से न उगाह पाने के बाद भी उनका जोश नहीं टूटता। वे अपने बेटे को समझाते भी हैं, ‘ व्यापार तो व्यापार होता है, मजहब को कोई नहीं देखता।’ फिर भी शहर में उनके प्रति अविश्वास और संदेह बढ़ता है। तंग आकर वे कहते हैं, ‘जो भागे हैं उनकी सजा उन्हें क्यों दी जाए जो न भागे हैं और न भागने वाले हैं।’

केवल एक दृश्य में एमएस सथ्यू ने एक व्यापारी को उन्हें उधार देने से प्रत्यक्ष मना करते दिखया है। इसके अलावा बाकी दृश्यों में मना कर रहे चेहरे नहीं दिखते। मकान मालिक, बैंक के मैनेजर और इंटरव्यू लेने वाले अदृश्य रहते हैं। उनकी सिर्फ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। आजादी के बाद देश में रह गए मुसलमानों पर आए नए दबाव का कोई प्रत्यक्ष चेहरा नहीं है। एमएस सथ्यू ने बहुत बारीकी से सत्ता और समाज के प्रतिनिधियों के अदृश्य दबाव को पेश किया है। स्पष्ट संकेत है कि मुसलमानों के लिए माहौल प्रतिकूल है।

‘गर्म हवा’ की रिलीज के समय से लेकर आज तक आलोचकों का एक समूह इसे विभाजन के प्रभाव का संतुलित और सुसंगत चित्रण नहीं मानता। उनके दृष्टिकोण से फिल्म में पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं का कोई उल्लेख नहीं होता। उनके अनुसार पाकिस्तान में हिंदू और सिख परिवारों पर अत्याचार हुए। उनकी नजर में फिल्म के चरित्रों के पास्परिक द्वंद्व को फिल्म जरूर दिखाती है, लेकिन सलीम या कोई अन्य किरदार अपनी बिरादरी की आलोचना नहीं करता। संतुलित चित्रण की इस असंगत अपेक्षा से ‘गर्म हवा’ सामाजिक विमर्श के हाशिए पर रही। पिछले चालीस सालों में ‘गर्म हवा’ पर पर्याप्त चर्चा और बहस नहीं हुई।. ‘गर्म हवा’ अनेक स्तरों पर प्रभावित करती है। विषय का बारीक चित्रण एक खूबी है। सभी चरित्रों को ढंग से विकसित करने के साथ उन्हें एक न एक मकसद सौंपा गया है। प्रमुख चरित्र के साथ सहयोगी चरित्रों को पिरोने और मुख्य कथा को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका एवं उपयोग के लिहाज से यह फिल्म लेखकों के लिए दर्शनीय और पठनीय है। इस से कहानी को पटकथा में बदलने की निपुणता सीखी जा सकती है। दृश्य संरचना कहीं भी बोझिल नहीं होती। फिल्म का अवसाद असर करता है। इन दिनों कास्टिंग डायरेक्टर के कौशल की काफी चर्चा होती है। ‘गर्म हवा’ उपयुक्त कास्टिंग के लिए भी उल्लेखनीय है। उपयुक्त कास्टिंग की पहली शर्त यही है कि उन भूमिकाओं में दूसरे कलाकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। सलीम, हलीम, फखरुद्दीन, अजवानी, बाबर, सिकंदर, अमीना, कासिम, शमशाद और बूढ़ी मां... सभी किरदार और कलाकार फिल्म के विषय का प्रभाव बढ़ाने मं योगदान करते हैं।

फिल्म अवसाद, अपमान, संदेह और दुख से घिरे सलीम मिर्जा के चरित्रांकन में रत्ती भर भी भावुक नहीं होती। लेखक-निर्देशक दर्शकों की संवेदना जगाने के साथ उस समय की समझ बढ़ाते हैं। वे निरंतर टूटते-सूखते सलीम मिर्जा के जीवन की घटनाएं भी दिखाते हैं, लेकिन सहानभूति नहीं पैदा करत। अपने समय की विसंगतियों से जूझते सलीम मिर्जा विक्षुब्ध नहीं होते। यहां तक कि तंज और फिकरों पर भी वे अधिक गौर नहीं करते। समय के साथ उन्हें जोड़कर वे निष्कलुष ही रहते हैं। भावनात्मक रूप से आहत अमीना से हमदर्दी होती हे। उसकी आत्महत्या से झटका लगता है। सलीम मिर्जा यहां भी अपनी लाडली की मौत का कड़वा घूंट पीते हैं। मैलोड्रामा से बचते हुए सिर्फ पलकें झपकाकर अपने व्यक्तित्व के अनुरूप शोक व्यक्त करते हैं।

सलीम मिर्जा फिल्म के केंद्रीय चरित्र हैं। समाज से परिवार के पुरुषों का संपर्क रहता है। परिवार की स्त्रियां हवेली के चौखटे के अंदर रहती हैं। सलीम मिर्जा की मां, बीवी और बेटी के चरित्रों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि मां विभाजन की खबरों और सच्चाइयों से वाकिफ नहीं हैं। उनके लिए पूरी दुनिया यह हवेली ही है, जहां वह छोटी उम्र में ब्याह कर आई थीं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इस हवेली पर कोई और काबिज हो सकता है। हवेली छोड़ते समय वह एक कोने में जाकर छिप जाती हैं। मृत्यु से पूर्व उन्हें पालकी में हवेली ले जाया जाता है, जहां उनकी सांसें अटकी हैं। यह दृश्य मर्मातंक है। मां का चरित्र प्रिय और मासूम है। सलीम मिर्जा की बीवी आए बदलाव को समझ रही हैं। वह दबे स्वर में शौहर से पाकिस्तान चलने की बात भी करती हैं, लेकिन सलीम के फैसले पर उनको भरोसा है। अमीना की आत्महत्या के बाद सलीम मिर्जा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वह शिकायत भी करती है कि पहले चलते तो अमीना जिंदा रह जाती। अमीना विभाजन से व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित है। विभाजन की वजह से ही कासिम और शमशाद से उसकी शादी नहीं पाती। उसकी चीख सुनाई नहीं पड़ती। वह खुद को समेट लेती है। अमीना उन सभी लड़कियों की प्रतिनिधि है, जो विभाजन के कारण कुंवारी रह गईं1 उनकी भावनाओं का दम घुटा और उन्होंने खुदकुशी कर ली।

‘गर्म हवा’ का अंत प्रतीकात्मक होने के साथ राजनीतिक है। विरोधों और प्रतिकूल स्थितियों से थके-हारे सलीम कहते हैं, ‘लोग मुझे देख कर कतराते हैं। पास से उठ जाते हैं। मुंह फेर लेते हैं। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब यह मालूम हो गया कि इस देश में रहना नामुमकिन है।‘ बर्दाश्त की हद टूटने पर वे अपनी बीवी और बेटे सिकंदर के साथ पाकिस्तान जाने का फैसला करते हैं तो सिकंदर विरोध करता है, ‘हमें हिंदुस्तान से भागना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में रह कर आम आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी मांगों के लिए लडऩा चाहिए।’ सिकंदर की इन आदर्श पंक्तियों में ठोस वामपंथी सोच की नारेबाजी प्रतीत हो सकती है। सलीम बेटे की बात को तवज्जो नहीं देते। अगले दिन ताजमहल के सामने वे आंखें पोछते नजर आते हैं। सारी तकलीफ आंसू बन कर निकलती है। उनके गुबार को महसूस किया जा सकता है। आखिरकार स्टेशन के लिए तांगे में बैठते हैं। रास्ते में एक जुलूस दिखता है। नारा लग रहा है ‘मांग रहा है हिंदुस्तान, रोजी-रोटी और मकान’। सलीम अपने बेटे की कही बातों को अब स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, ‘जा बेटा। अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा। इंसान कब तक अकेला जी सकता है... मैं भी अकेली जिंदगी से तंग आ गया हूं। तांगा वापस ले जाओ।’ बीवी को घर पहुंचा देने की ताकीद कर वे भी जुलूस में शामिल हो जाते हैं। फिर से कैफी आजमी की आवाज उभरती है -

जो दूर से कहते हैं, तूफान का नजारा

उनके लिए तूफान वहां भी है यहां भी

धार में जा मिल जाओ तो बन जाओगे धारा

ये वक्त का ऐलान वहां भी है यहां भी

संकेत तो ट्रेलर और प्रोमोशन से ही मिल गए थे। रणबीर कपूर की 'बेशरम' उत्सुकता नहीं जगा पाई थी। रिलीज के बाद वह पर्दे पर दिख गया। अभिनव सिंह कश्यप ने एक छोटी सी कहानी को 2 घंटे 18 मिनट में फैला दिया है। नाच-गाने, एक्शन, इमोशन, लव और फाइट सीन से उसकी पैडिंग की है। पॉपुलर स्टार,सफल डायरेक्टर,ऋषि-नीतू की जोड़ी अच्छा भरम क्रिएट करती है। फिल्म देखते समय ही मनोरंजन का यह भरम टूटता जाता है। आखिरकार फिल्म निराश करती है।

संकेत तो ट्रेलर और प्रोमोशन से ही मिल गए थे। रणबीर कपूर की 'बेशरम' उत्सुकता नहीं जगा पाई थी। रिलीज के बाद वह पर्दे पर दिख गया। अभिनव सिंह कश्यप ने एक छोटी सी कहानी को 2 घंटे 18 मिनट में फैला दिया है। नाच-गाने, एक्शन, इमोशन, लव और फाइट सीन से उसकी पैडिंग की है। पॉपुलर स्टार,सफल डायरेक्टर,ऋषि-नीतू की जोड़ी अच्छा भरम क्रिएट करती है। फिल्म देखते समय ही मनोरंजन का यह भरम टूटता जाता है। आखिरकार फिल्म निराश करती है।

अनाथालय में पला बबली (रणबीर कपूर) बड़ा होने पर टी 2 के साथ कार की चोरी करने लगता है। वह कार चुराने में माहिर है। उच्छृंखल मिजाज के बबली का दिल तारा शर्मा (पल्लवी शारदा) पर आ जाता है। पहली ही मुलाकात से नायक की बदतमीजी आरंभ हो जाती है। वैसे भी हिंदी फिल्मों में नायक-नायिका के बीच प्रेम की शुरुआत छेड़खानी से ही होती है। एक चोरी में जब बबली को एहसास होता है कि उसने तारा की ही कार चुरा ली है तो वह पश्चाताप की मुद्रा में चोरी की गई कार की फिर से चोरी करता है। ऐसे समय में सामाजिकता और नैतिकता के बारे में लेखक जी समझ से भी हम वाकिफ होते हैं। हानी के इसी ताने-बाने में प्रेम, वात्सल्य और नोंक-झोंक के रंग भरे गए हैं। पूरी कोशिश है कि दर्शक हंसी-मजाक और किरदारों की बेवकूफियों का आनंद लें, लेकिन दो-चार दृश्यों के अलावा निराशा ही होती है।

फिल्म का एक जबरदस्त आकर्षण चुलबुल (ऋषि कपूर) और बुलबुल (नीतू सिंह) की जोड़ी है। रणबीर कपूर के माता-पिता नीतू सिंह और ऋषि कपूर के साथ आने से बनी उम्मीद भी संभल नहीं पाती है। दोनों के संबंधों और व्यवहार से हंसी पैदा करने की कोशिश में टॉयलेट, कमोड और बिस्तर तक का इस्तेमाल उपयोगी नहीं हो पाता। कमोड और कब्जियत का प्रसंग फूहड़ है। हालांकि दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने लायक है, लेकिन लेखक-निर्देशक ने उस केमिस्ट्री का दुरुपयोग किया है।

रणबीर कपूर और उनके माता-पिता के सहारे खड़ी की गई 'बेशरम' मनोरंजन का भरम ही है। उम्दा कलाकार साधारण दृश्यों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 'बेशरम' के तीनों कपूर अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन फिल्म ठोस कहानी के अभाव में कहीं पहुंच नहीं पाती। ट्रीटमेंट के नाम पर गाने और चुहलबाजी हैं। रणबीर कपूर ने बबली के किरदार को निभाने में पूरी बेशर्मी दिखाई है। फूहड़ हरकतें करने में वे 'आउ' बोलने से भी नहीं चूकते। उन्हें शक्ति कपूर की नकल करने की क्या जरूरत थी? ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी अपनी खूबियों के बावजूद बेअसर रह गई। पल्लवी शारदा गानों में अपनी गति, ऊर्जा और स्टेप्स से मोहित करती हैं। रणबीर कपूर के साथ उनके नाच-गाने की कोरियोग्राफी में मनोरंजक लय है। फिल्म के गाने कानों को तो नहीं,लेकिन आंखों को अच्छे लगते हैं। गाने ही फिल्म के ग्रेस मार्क्स हैं।

लेखक-निर्देशक ने बबली के चोर होने के जो तर्क पेश किए हैं, उन्हें सुन कर हैरानी होती है। अनाथालय में पले बच्चे अभिभावक और मां-बाप के अभाव में चोर ही हो जाते हैं क्या? और फिर अनाथालय उनकी चोरी के पैसों से चलने लगता है। 'बेशर्म' में ऐसे कारणों की तलाश में शर्मसार ही होना पड़ेगा। 'बेशरम' में चालू मनोरंजन की मनगढ़ंत कोशिश असफल रही है।

ऐसा लगता है कि निर्माता, निर्देशक और कलाकार ने दर्शकों की समझ और मनोरंजन की परवाह नहीं की है। मनोरंजन की इस 'बेशरम' थाली में सारे व्यंजन हैं, लेकिन वे अधपेक, जले और लवणहीन हो गए हैं।

*1/2 डेढ़ स्टार

परिकल्पना हर क्षेत्र पर अपनी दृष्टि पकड़ रखता है - हीरे की पहचान जौहरी को भी हीरा बना देती है :)

मिलती हूँ कल फिर 11 बजे परिकल्पना पर....तबतक के लिए शुभ विदा ।

बहुत सुंदर !

जवाब देंहटाएंलक्ष्मी (सारस्वती) के साथ उल्लू रहता है या उल्लू के साथ लक्ष्मी ! दोनो अपनी अपनी जगह अपने जैसे ही रहते हैं पता नहीं क्यों :)

आप देख पाती तो देखती

जवाब देंहटाएंमेरा मुंह कैसे खुला रह जाता है और आँखे विस्फरित